«…una ráfaga de viento impetuoso»

Jesús ya ha subido a los cielos; sus apóstoles, sus amigos, han sido testigos del paso definitivo al Padre. Y retornan todos gozosos a Jerusalén; en la estancia superior de la casa en la que vivían perseveraban en la oración acompañados de algunas mujeres y de María, la madre del Resucitado. Todos estaban animados por un mismo espíritu. Pasan cincuenta días. Es Pentecostés (Hech 1,1-4) cuando todos siguen reunidos:

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el espíritu les concedía expresarse.

Este momento de la historia de la salvación queda relatado por Juan del Campo en una nueva vidriera. En el centro de la escena, que ocurre en un lugar cerrado, está María sentada con un libro abierto sobre su regazo, su mano derecha sobre el corazón rodeada por los doce apóstoles; dos arrodillados, el resto en pie. El Espíritu Santo, en la tradicional forma de paloma, ocupa el centro superior de la vidriera saliendo de él las lenguas de fuego que descienden sobre las cabezas de los reunidos.

«Levántate, Virgen y Reina…

…digna de eterna hermosura, sube al radiante palacio del Rey eterno.» El siguiente momento glorioso de la historia de la salvación nos lo presenta Alonso Cano en el óleo sobre lienzo: La asunción de María a los cielos. Los siete grandes óleos canescos de la capilla mayor tienen varias claves para comprenderlos y admirarlos en profundidad.; dos de estas claves son su luz y su color.

Potísimo rayo de luz en La Encarnación; pequeñas estrellas sobre la cabeza de María en La presentación de la Virgen en el templo, en La Visitación de María a Isabel y en La purificación de María y presentación de Jesús en el templo; aureola luminosa en La Inmaculada Concepción. Desde los primeros versículos de la Biblia (Gén 1,3: Dijo Dios: «Hay luz», y hubo luz) hasta casi los finales (Apoc 22,5: «Noche ya no habrá; no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos») es la luz un símbolo lleno de fuerza y expresividad.

Nuevo Testamento Dios es luz (Juan 1,5) y es Jesús el sol naciente, la luz del mundo (Luc 1,78-79 y Jn 8,12;9,5;12,46); los creyentes deben revestirse con las armas de la luz (Rom 13,11-14). En esta gran serie de siete cuadros Alonso Cano pinta a María en profunda unión con Dios y con Jesús a través de la luz.

Otra de las claves simbólicas de estos siete monumentales cuadros (4,51×2,52 m aproximadamente) es el color; juega Cano con su sentido simbólico doctrinal. En las vestiduras de María, Cano emplea fundamentalmente tres colores: Blanco, símbolo de la pureza; azul, de la divinidad; rojo, de la humanidad. En las diversas escenas de la historia de la salvación representadas en esta gran serie pictórica canesca predominan azul y rojo en los cuadros donde María y Jesús se encuentran en estrecha relación: Encarnación, Visitación, Purificación/Presentación. En los momentos en los que Jesús no está presente en este mundo, viste María de azul y blanco; son los colores fundamentales, determinantes, del principio y fin de este ciclo mariano: Inmaculada y Asunción; en este cuadro, además, un amplio fular en tono amanillo completa las vestiduras de María.

«Y seréis mis testigos…

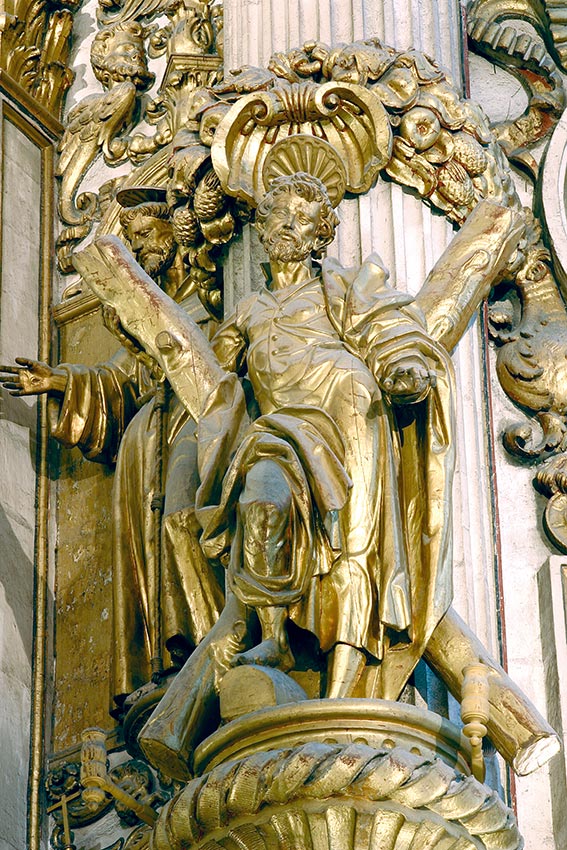

…en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.» (Hech 1,8). Jesús ha resucitado; ya está en los cielos a la derecha del Padre. Su madre, María, la sido elevada sobre los coros de los ángeles. Continúa el relato iconográfico de la historia de la salvación en la capilla mayor con las doce tallas de los apóstoles. Forman parte del programa decorativo diseñado por Diego de Siloe en clara alusión a la universalidad de la Iglesia.

Dentro del aspecto doctrinal del programa iconográfico y de la intención iconológica de la capilla mayor, estas doce estatuas doradas adquieren todo su sentido; los apóstoles en efecto fueron los primeros seguidores del Señor en la tierra, los primeros en participar en la celebración eucarística. Tres de ellos Pedro, Santiago, Juan son testigos de la Transfiguración (Mt 17,1-9; Mc 9,1-10; Lc 9,28-36), de la resurrección de la hija de Jairo (Lc 8,40-56 y par.) y de la agonía de Jesús en el huerto de los olivos (Lc 2,39-46 y par.). Todos los apóstoles son testigos de la resurrección de Jesús y todos ellos han contemplado su ascensión a los cielos; todos recibe la plenitud del Espíritu santo en la jornada de Pentecostés.

La posición de los apóstoles sobre las columnas que sustentan la rotonda recuerda y visualiza la tradicional referencia los Apóstoles como pilares, columnas, de la Iglesia, sus buenos arquitectos que trabajan sobre el cimiento: Jesucristo. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles escribe Pablo (Ef 2,19-22, 1Cor 3,10-15).

El colegio apostólico —los doce que vieron a Jesús resucitado— aquí representado incluye al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. No figura Judas, llamado Tadeo, hijo de Santiago (Mt 10,2-3 y par.) o Simón, el Zelotes (Mt 10,2-3 y par.), uno u otro según la interpretación dada por los especialistas a las efigies representadas.

Estos doce varones apostólicos están en torno al altar de la celebración eucarística, además, como amigos de Jesús. Así lo recoge san Juan en su evangelio cuando narra la última cena con sus discípulos:

Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer.

(Jn 15,13-15; Lc 12,4: Os digo a vosotros, amigos míos. En Ex 33,11: Yahvéh hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo).

Entre los especialistas no es unánime la identificación de las estatuas de los apóstoles pues sus símbolos iconográficos pueden ser atribuidos, en algunos casos, a más de uno. Una de las asignaciones propuesta, basada en la iconografía, es la siguiente; comenzando desde el lado del evangelio: san Pedro, san Felipe, san Simón, santo Tomás, san Bartolomé, san Mateo, Santiago el menor, san Matías, san Juan, Santiago el mayor, san Andrés, san Pablo.

Dentro de la iconografía renacentista no hay dudas en las identificaciones de los siguientes: Pedro (llaves y libro abierto), Felipe (estilizada cruz latina, libro cerrado), Santiago el menor (maza y libro abierto), Juan (águila y cáliz), Santiago el mayor (atuendo de peregrino, libro abierto), Andrés (crux decussata, cruz aspada) y Pablo (espada enhiesta y libro cerrado). En la representación de los demás apóstoles aparecen los diversos instrumentos de su martirio (cruz invertida, sierra, escuadra, cuchillo, lanza).

Este conjunto del colegio apostólico formado por las doce esculturas talladas en madera, exentas, colocadas sobre repisas doradas están iluminadas, como el resto de la capilla mayor, por la tamizada luz cenital; en este ámbito sagrado nos visita «una Luz que viene de lo alto» (Lc 1,78b).

«Partiré para España»

Dos veces expresa Pablo en su carta a los Romanos su deseo de viajar a España (15,23-24a; 15,28). En la narración de la historia de la salvación, con los apóstoles y discípulos dispersándose por todo el mundo conocido, el mensaje cristiano llega hasta España y hasta Granada. A lo largo de los siglos de la Catedral granadina, su Cabildo mostró en varias ocasiones su gran interés por subrayar el carácter bimilenario de la Iglesia en Granada.

Tal es la razón de la presencia de dos óleos sobre lienzo en el arco toral, ambos obras de José Risueño, pintadas entre 1705 y 1710: Santiago el mayor, patrón de España, y san Cecilio, patrón principal de Granada y su primer obispo. Es una glorificación de los patrones de España y de Granada; al mismo tiempo, una afirmación de los orígenes apostólicos de la diócesis granadina.

El primer arzobispo de Granada, fray Hernando de Talavera (1493-1507) el santo alfaquí, expuso explícitamente su intención de fundamentar las prácticas de la restaurada diócesis granadina en las «costumbres apostólicas» a la vista de sus orígenes paleocristianos.